希望を持って相談したい

- がんと診断され、最適治療を考えている方

- 進行がんの再発が心配な方

- 進行していて、手術ができない方

- 再発してしまい追加治療を考えている方

- 今の治療に悩んだり、心配のある方

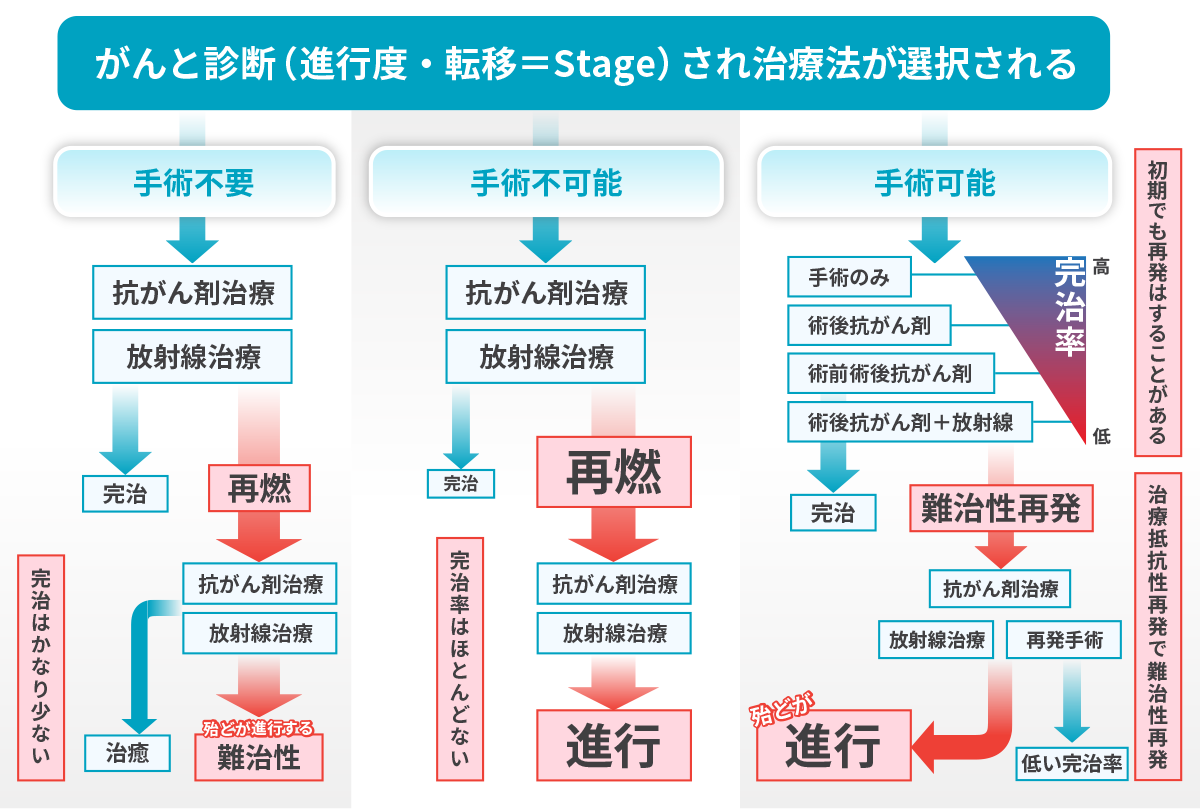

医師により「がん」と診断された方は、がんの病期(ステージ)によって「診療ガイドライン」に沿った標準治療が行われます。がんの標準治療には、手術、抗がん剤(化学療法)、放射線治療があります。

その中から、がんの種類や進行度や程度により標準治療が選択されます。

現在のがんの状況や段階を把握することで、今後の治療における結果を予測できます。

その結果はより良き道を選択すべきで、私達は治療結果が好転するように助言をしていきます。

ご自身が現在どの状態に当てはまるか、考えてみましょう。

進めば進むほどがんは日々悪化していきます。

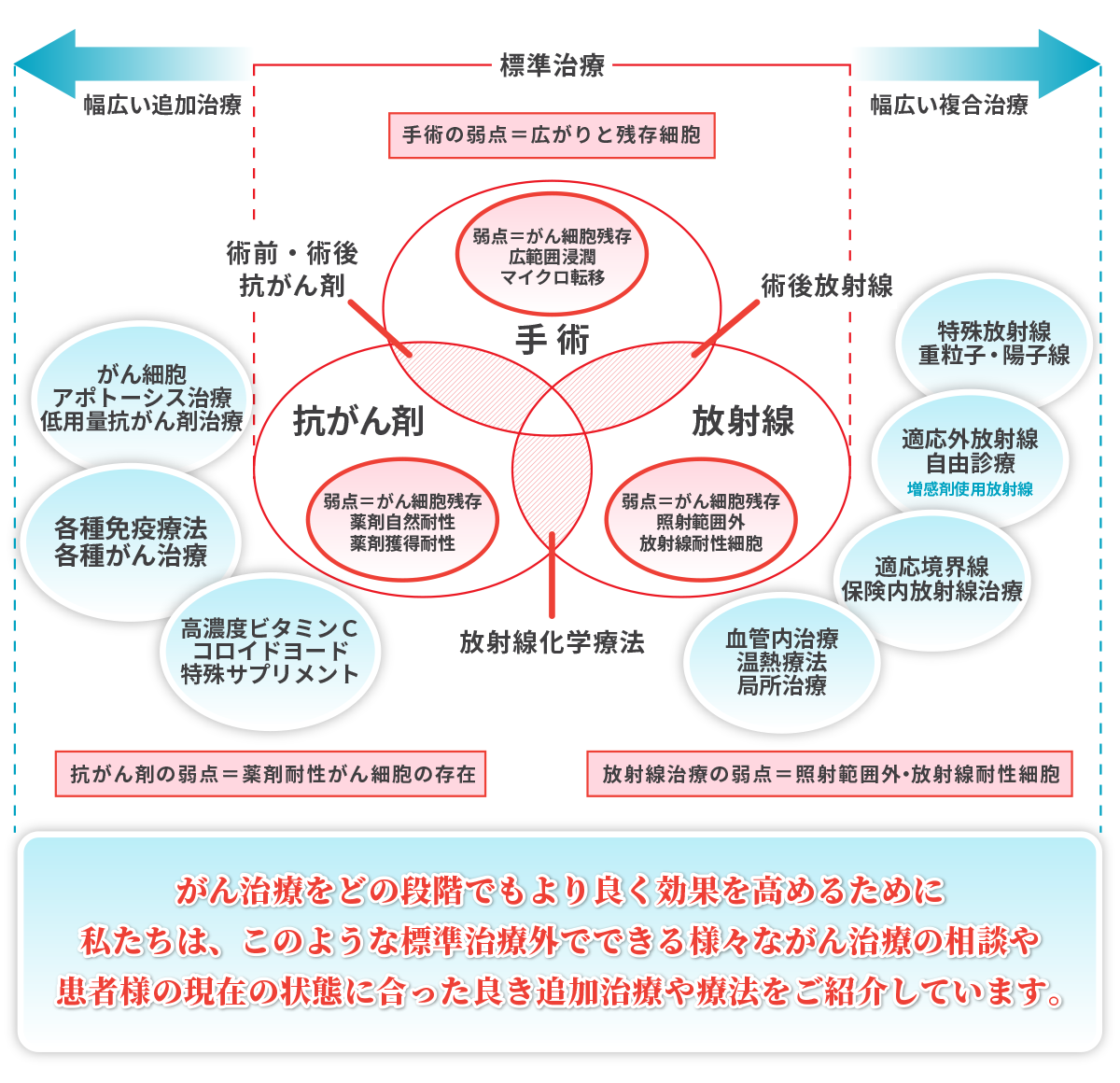

ご自身の現在の状態に追加できる複合的治療はあります。

標準治療に追加治療をおこない、より良き治療成績を。

標準治療にも弱い部分があります。

つまり、進行したがんにおいて、手術+抗がん剤+放射線でも多くの方が「再発」してしまうのが標準治療の現状です。また、進行しており手術すらできない方の完治率はほとんどなく、そのような方も大勢います。

「再発」は標準治療に打ち勝ったがん細胞なので『治療抵抗性の難治性再発』となります。

特にこの場合は標準治療だけで治癒するのはかなり難しくなります。

ご自身がどの状態に当てはまるか。ご自身の状態に追加できる治療はあるかどうか?

がんの状態は千差万別。ご自身の状況にあった治療選択をする必要があります。

自分の体や家族のためにさらにできることをアシストします。

がん組織の中には抗がん剤だけでは死なないストレスに強いがん幹細胞などがあり、これらの抗がん剤耐性がん細胞を叩かないと増殖され、再発・再燃される。薬剤耐性がん細胞を自滅に追い込み、増殖を抑制するような治療としてアポトーシス誘導治療やがん増殖抑制治療、また違う方向から切り込む低用量抗がん剤治療などがあります。副作用はいずれも少ないです。

抗がん剤が効き難いがん細胞に対して免疫を利用した治療も有効的である。免疫細胞療法には大きく3つあり、

①活性リンパ球療法=リンパ球を活性化して増殖させ、体内に戻す方法。

②NK療法=リンパ球の中にあるNK細胞を取り出して増殖させ、体内に戻す方法。

③DC(自家)ワクチン療法=血液の中の単球から樹状細胞を取り出して、人工のペプチドや自己がん抗体を感作させ、主にリンパ節に投与して、リンパ球をがん攻撃型リンパ球に教育・作製する。

免疫療法には色々な方法があり、施設によっても違うので、投与する時期に合わせて、免疫の種類を検討する必要があります。また、有効性を高めるために、免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボ)などを利用することもあります。

がん治療の補助治療として、前述の治療以外に治療効果を高めるものがあります。

コロイドヨードはがん細胞内で起こっているミトコンドリアの悪性化を改善するとも考えられています。このように、コロイドヨード・高濃度ビタミンC・特殊サプリメントなど効果は千差万別ですが、標準治療効果を高めてくれると期待されています。いずれも副作用は少ないです。

血管内治療は保険診療で行う場合(主に肝臓)と標準治療を超えたいろいろながんの腫瘍血管部位を狙った自由診療の血管内治療があります。温熱療法は最近、保健でも使用できるようになり、がん細胞に対する治療効果をあげます。

局所治療として、ラジオ波やナノナイフなど局所を狙った治療を行う施設や、腹膜播種や胸膜播種のある方に対する病院のご紹介も可能です。

標準治療の中には放射線治療もあります。主にはがんの広がりがある手術後や、手術でなく放射線治療を選択する場合、もともと手術ができない場合や、疼痛緩和目的の場合、再発部位に対する放射線治療など使用目的はさまざまです。放射線にもいろいろな種類があり、がん治療において放射線の種類を選択する場合もあります。

放射線治療は施設差や適応差があり、成績は大きく変わります。再発の多くは抗がん剤に打ち勝ってきた『難治性の再発』です。放射線治療によるコントロールも検討すべきです。

特殊な放射線として重粒子線や陽子線などの放射線療法があります。

重粒子線や陽子線は放射線効果が高いため、がん死滅率が高くなります。また、照射範囲外には影響を与えにくいので、しっかりと照射でき、さらに強く反応するので、照射範囲内の病変には効果があります。弱点としては治療効果の境界がはっきりしているため照射範囲外の進展があった場合、周囲に再発することがあります。

標準治療においての放射線適応はかなり狭く、がん再発の多くは化学療法のみとなるケースが多くなります。がんによる疼痛がある場合のみ、疼痛緩和として少量照射してもらえることがあります。

自由診療領域の放射線では増感剤を使って治療効果を高めたりして適応はありますが、再発の場合でも、根治を目的として、進行を抑える目的として、放射線治療を行えることがあります。

このように自由診療領域の放射線治療を考えるのも選択肢の一つです。(過剰治療には注意が必要です)

放射線治療は適応があっても、主治医が選択しない場合が多々あります。適応境界線の場合は特に放射線を選択してくれる施設は減ります。このように、本来なら放射線を保険診療でできる方の中であっても、通院施設で放射線治療をはじかれてしまっている場合もあります。また、すべての施設にご自身に合った最先端の放射線装置があるわけでなく、再発の場合は保険内でも、保険外でも、放射線治療の検討をした方がいいと思います。私達は保険も利用できる施設紹介も行っています。

より良いがん治療を目指す方は、お気軽にまずはご相談ください。

ひとりひとりに親身になって、より良きがん追加治療を提案させていただきます。

相談時期としては

相談内容としては

上記のように、患者さまや患者さまご家族、ご友人から寄せられる相談に対応しています。

患者さまが現在、どの様な状況におられるかを把握させていただき、ご相談を進めさせていただきます。ご自身の状態にあった複合的な治療の情報提供としてお手伝いさせていただきます。

私たちが行っている『がん治療支援・情報提供サービス』は、公共のサービスにはない自由診療での「最先端のがん治療法」や「がん先進医療」。もちろん、標準治療も含めた柔軟ながん治療に関する情報提供をして、患者さまひとりひとりの状況や状態により、患者さまが知りたいと思う医療情報の提供ができるよう努力しております。

最先端のがん治療の情報提供

柔軟ながん治療の情報提供

24時間365日お電話またはメールにて対応しております

再発を予防したい方(手術前、手術後)、現在抗がん剤治療中の方、がんが再発してしまった方など、私たちは患者さまのご状態に合わせた、安心できるより良い治療を受けられるお手伝いをさせていただいております。

がん治療は少しでも早く、ベストな治療を組み入れ、身体的に負担の少ない治療をご提案することが私たちの使命です。

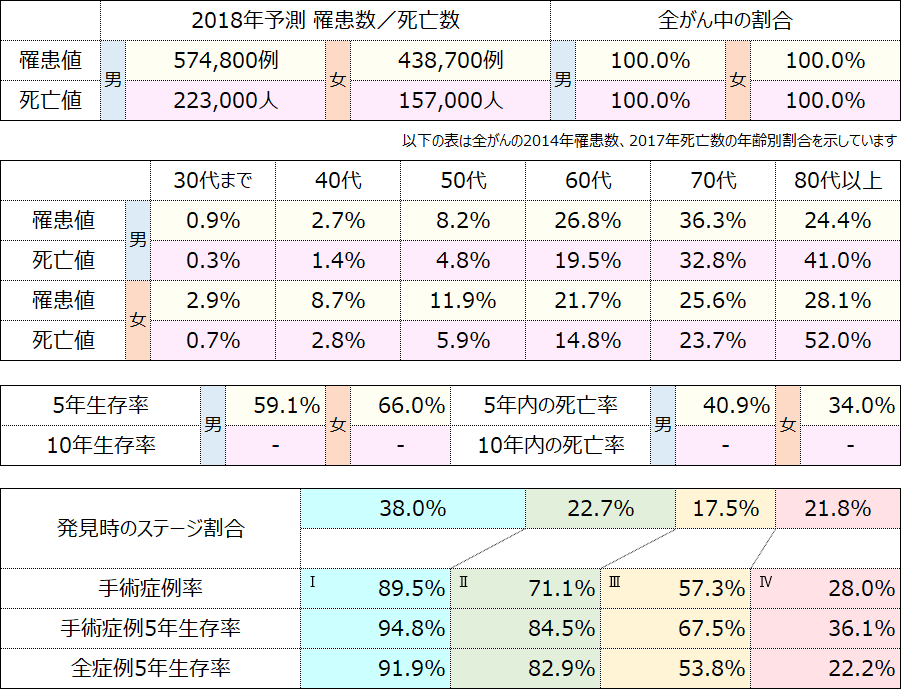

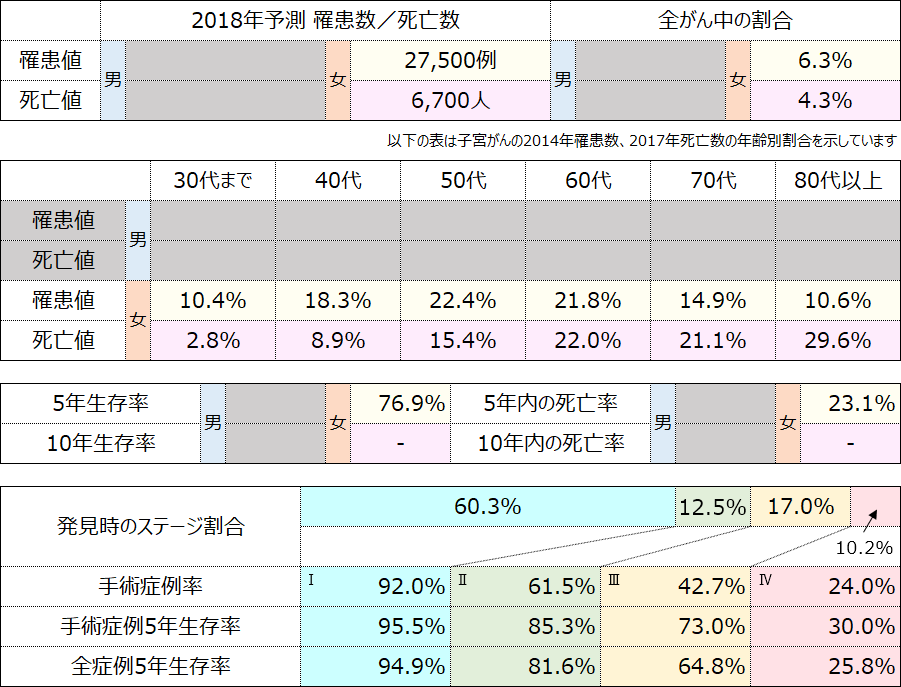

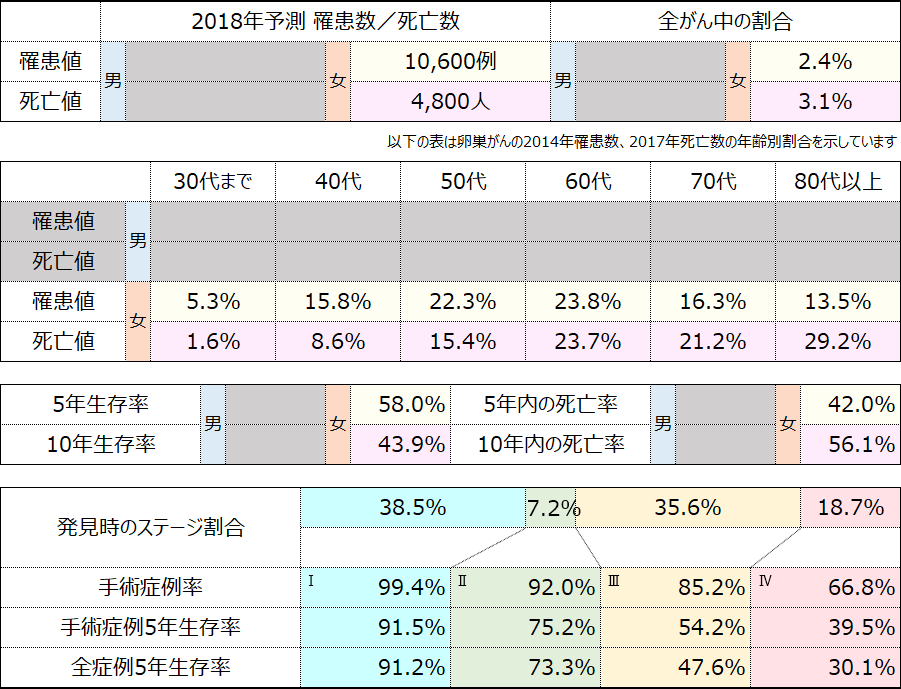

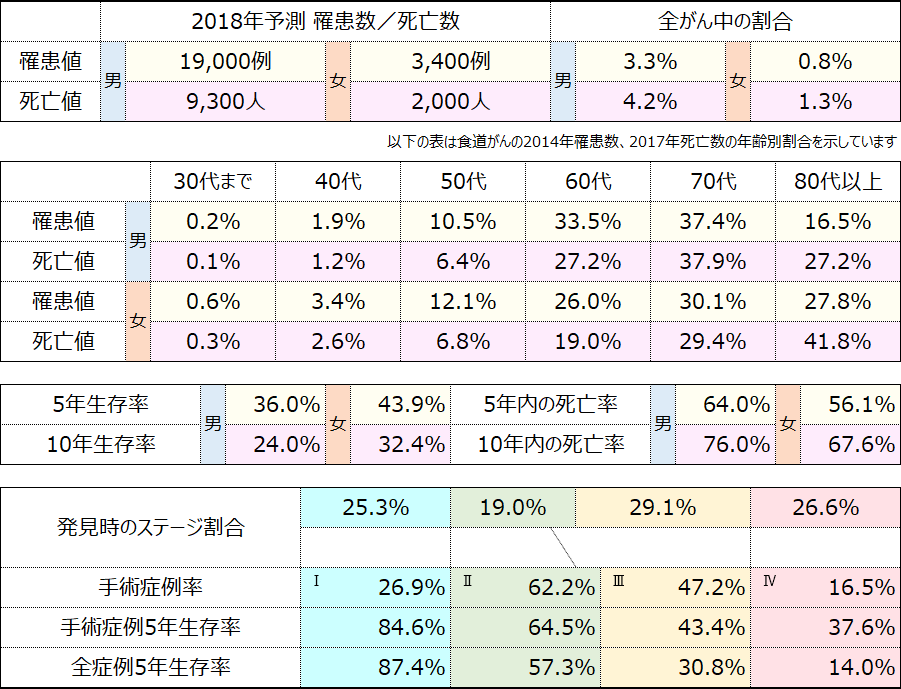

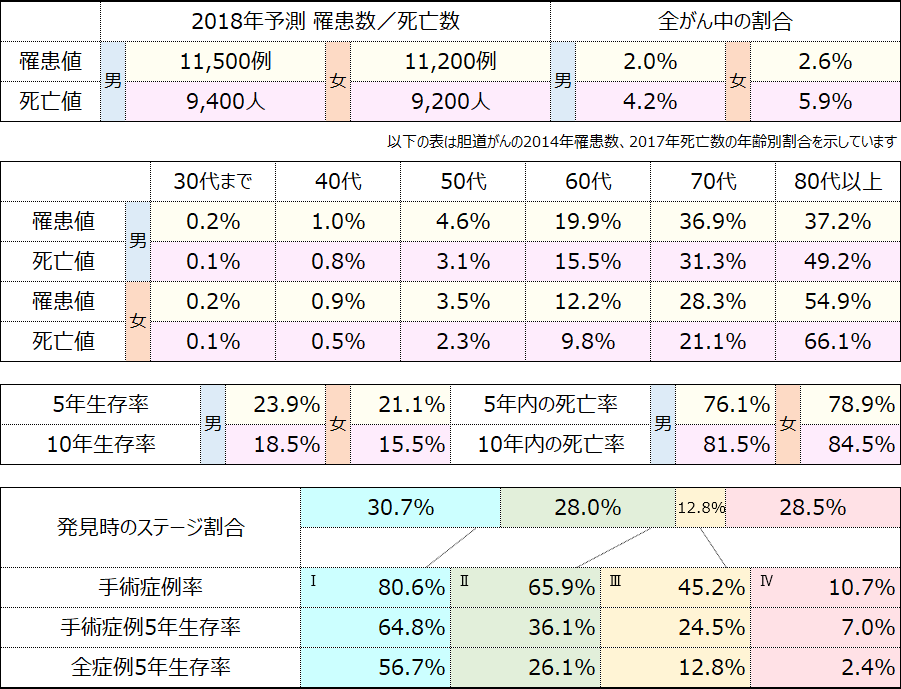

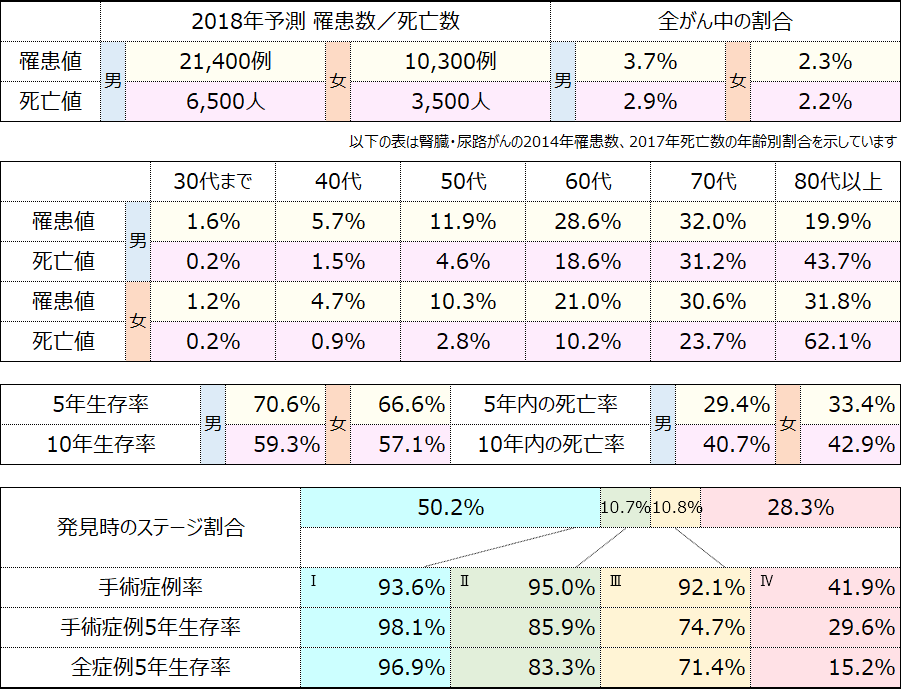

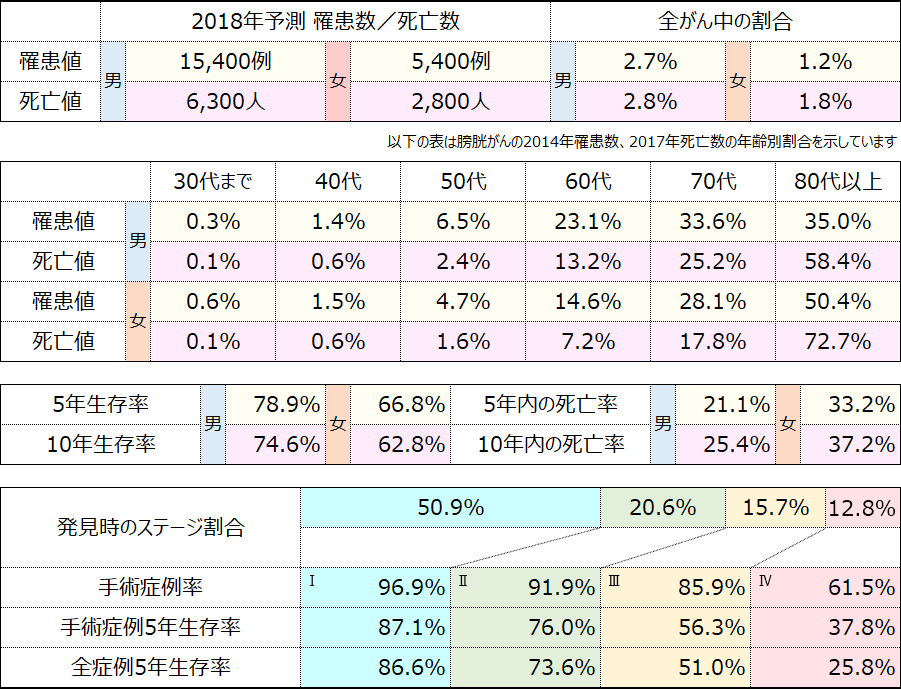

がん治療の総合評価の一つの目安として5年間・10年間の生存率があります。

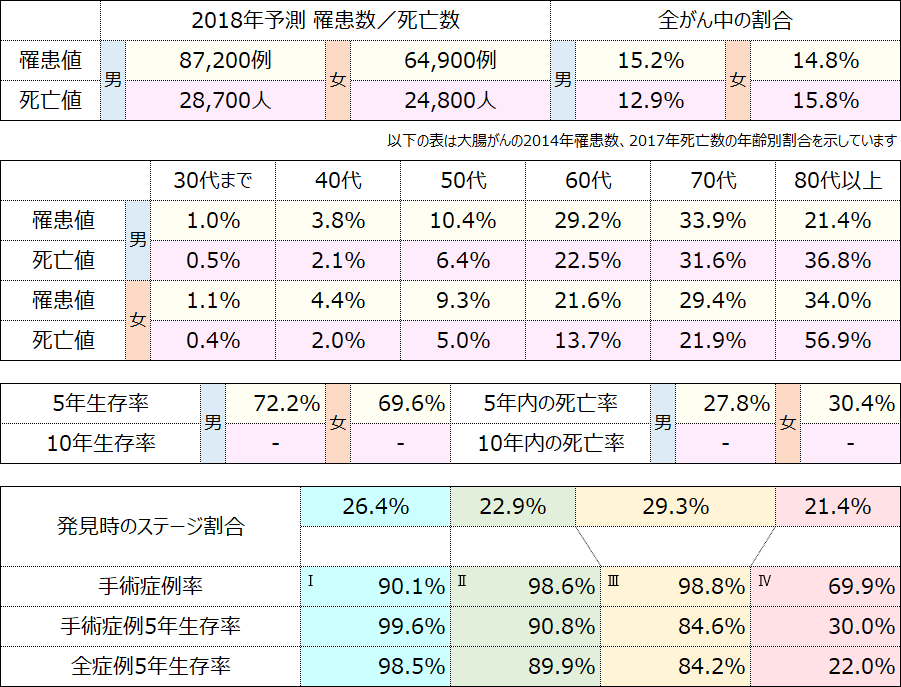

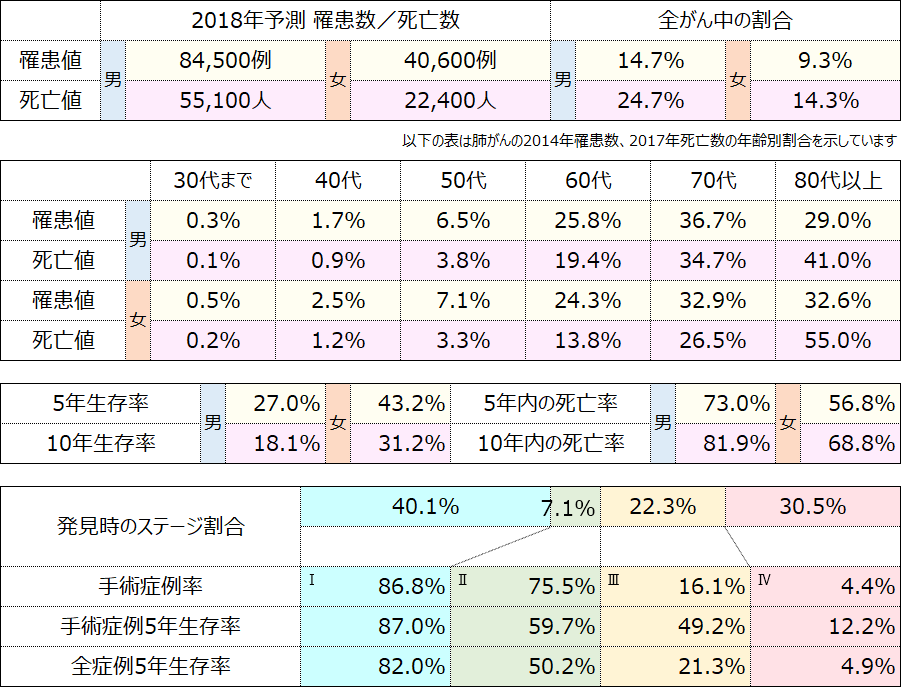

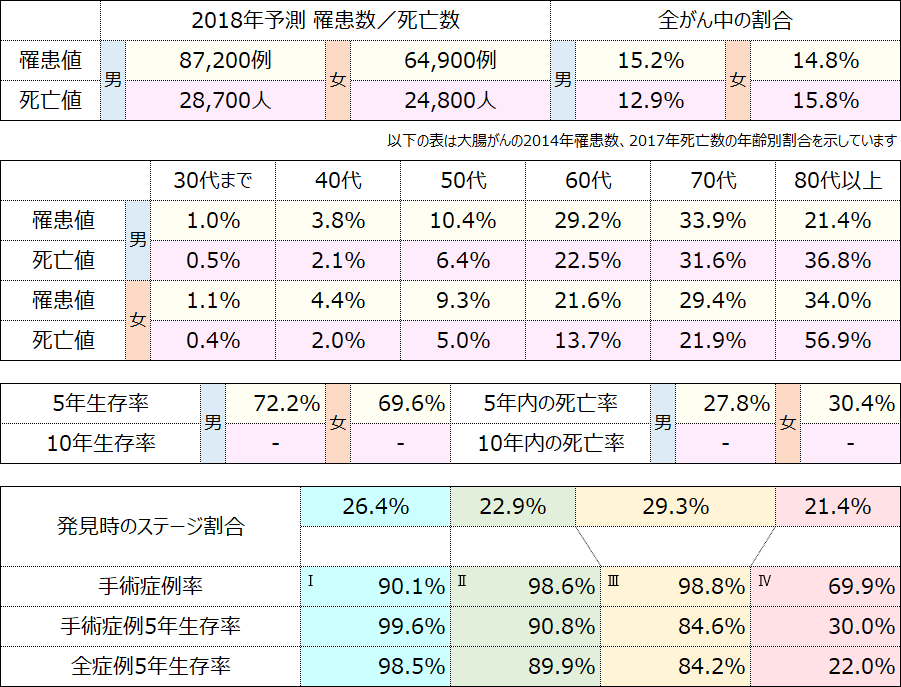

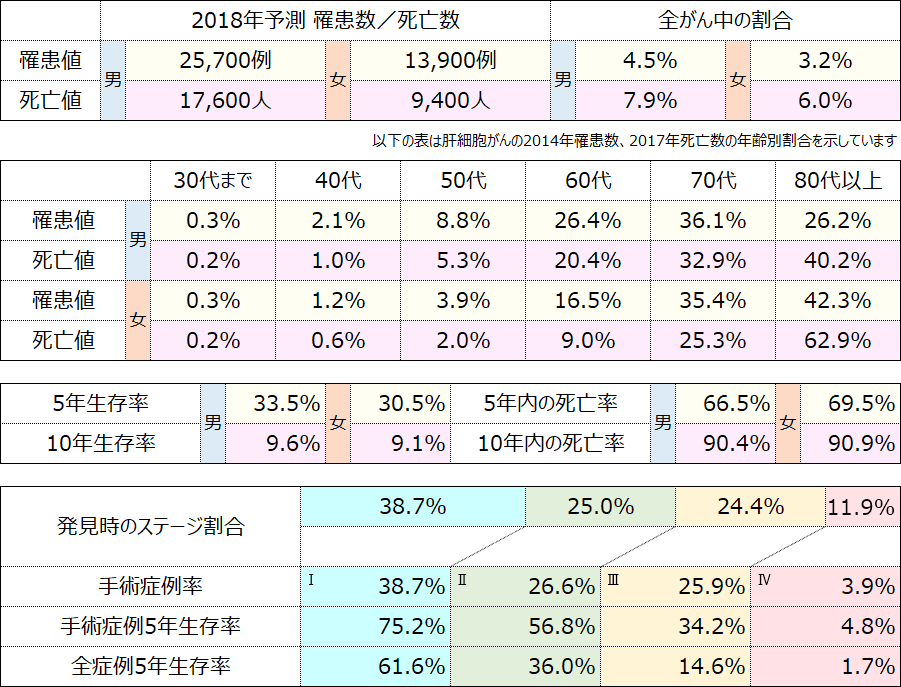

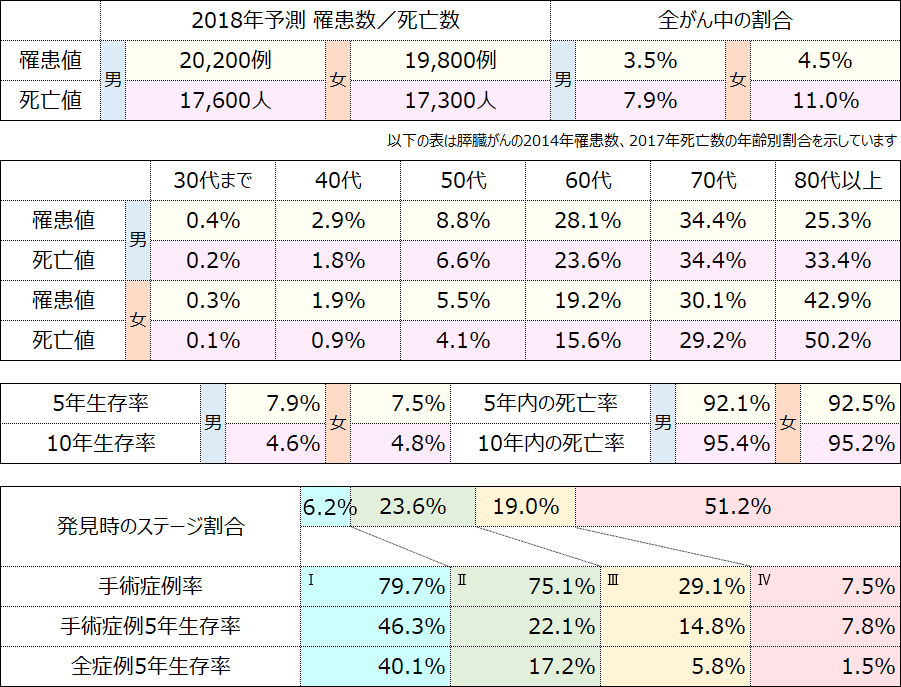

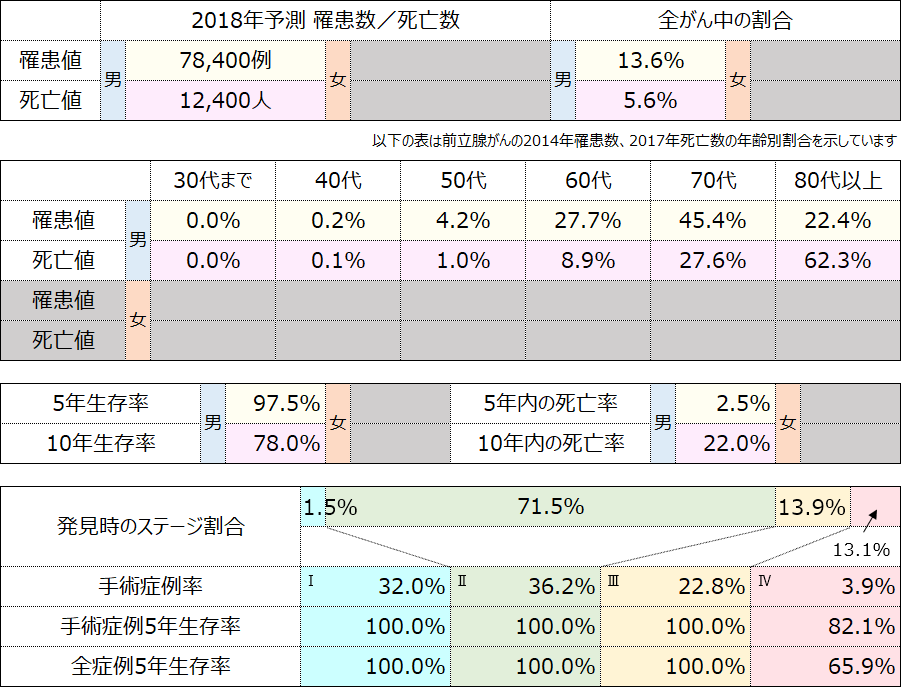

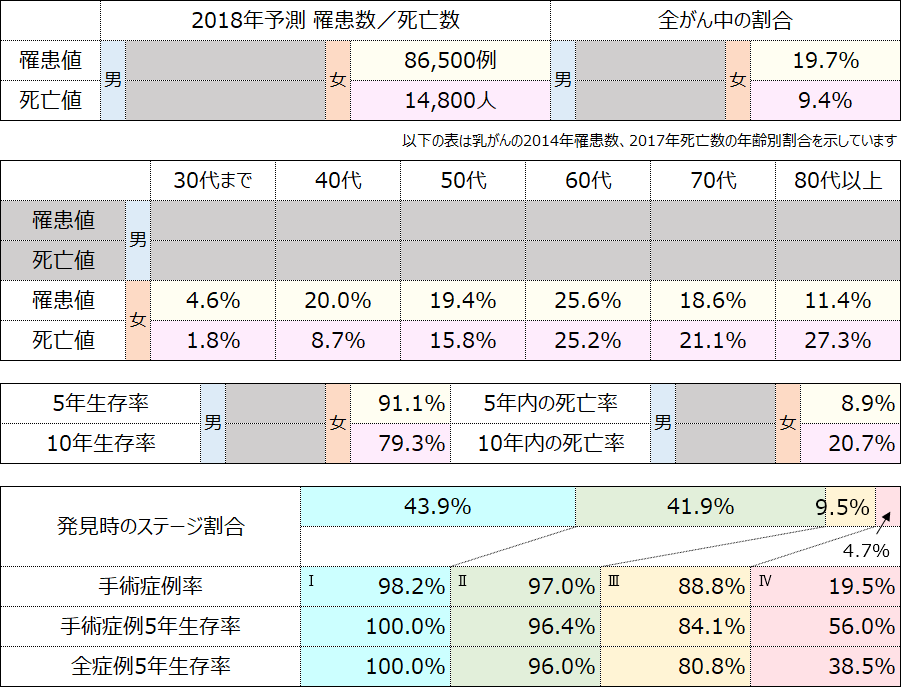

主ながんの生存率、罹患数、死亡数、Stage別生存率、進行別予後などを表にまとめてみました。

(※参考:国立がん研究センター がん対策情報センター「がん登録・統計」より)

がんは早期発見・早期治療がもっとも大切で、がんが完治する可能性が高くなります。

また、がん再発の早期発見もたいへん重要な完治要素を含んでいます。

いずれにしても早いうち、小さいうちに適切な処置をすることが難治性のがん治療には非常に大切です。

また部位別がんの集計や特徴を知ることは、自身のがん治療において、たいへん重要です。

部位別の5年生存率、罹患数、死亡数、Stage別生存率、進行別予後の生存率やステージ別転機、それに加えがんの特徴などを記載してみました。

治療成績などをみて、ご自身に適したより良きがん治療をおこなうことに役立っていただければ幸いです。

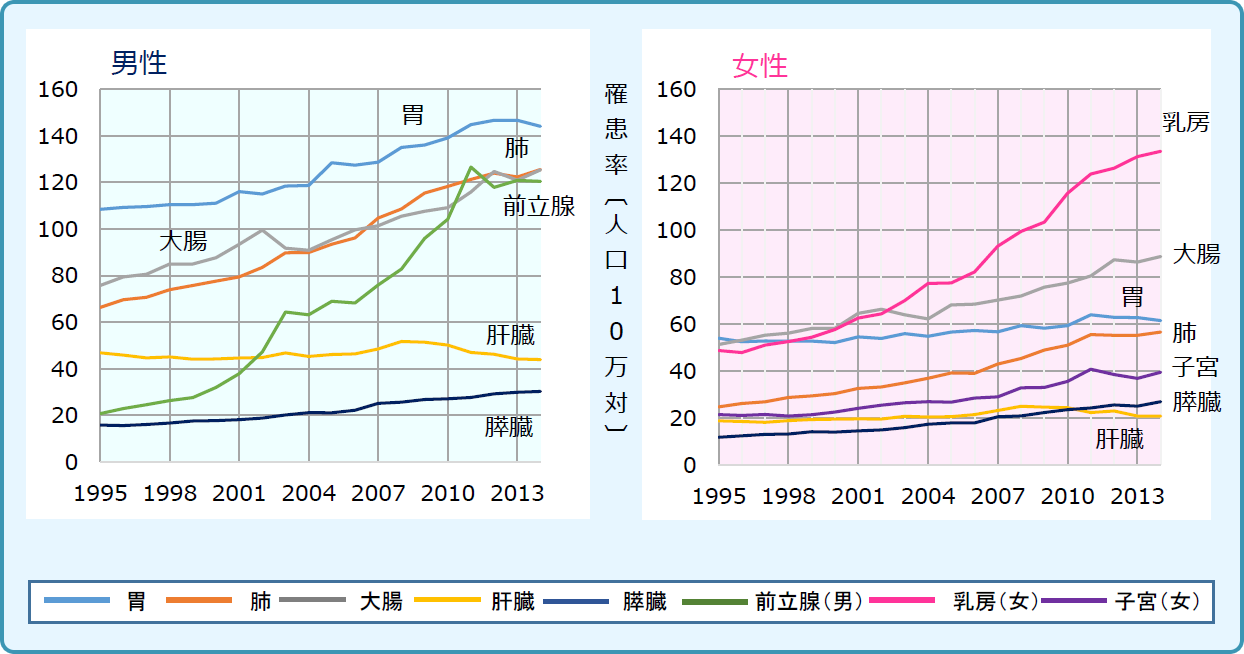

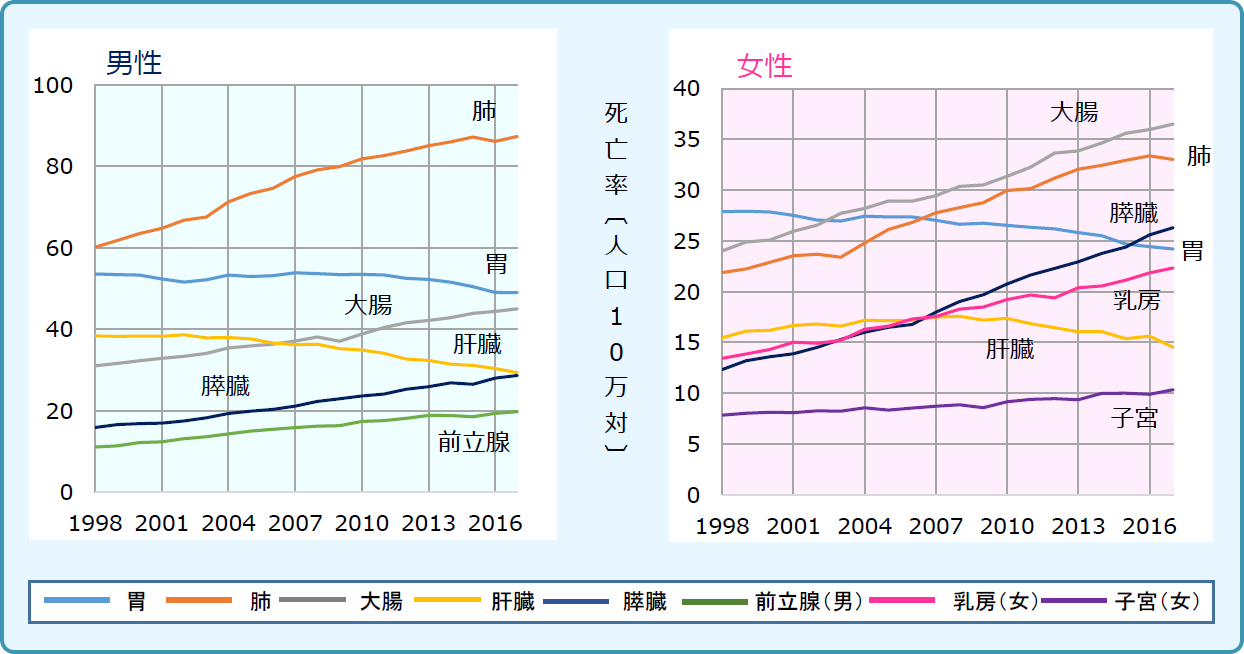

罹患率は最近横ばいとなり、死亡率は減少が強くなっています。

しかし高齢者などまだまだ進行して見つかる場合もあり、進行例における死亡率はまだ高値である。

肺がんの組織型分類は小細胞肺がんと非小細胞肺がん(腺癌、扁平上皮癌、大細胞がん)に分類され、発生する場所や特徴が異なる。肺がんの半数以上がステージⅢ以上で発見されるので、手術率は低下し生存率も低下する。

大腸がんは年々罹患率・死亡率とも増加傾向にある。日本人は胃がんが多く大腸がんは少なかったのですが、生活環境、特に食生活の欧米化(肉などの高脂肪分の摂取増加)、飲酒量の増加と共に日本人に大腸がんは増加しています。

大腸がんは結腸と直腸を含み、がんの発生率は結腸が直腸の倍以上を占める。結腸の中ではS状結腸に発生が多く、転移が少ない場合は予後がいい。

肝細胞がんの5年生存率は近年30年で上昇しました。しかし10年生存は低くまだまだ完治が難しいがんである。治療は、分子標的薬・肝動脈内化学・塞栓療法・経皮的エタノール注入・ラジオ波焼却療法・放射線治療・肝臓切除技術などである。

肝細胞がんの原因は肝炎ウイルスによるものが多かったが、多量飲酒・喫煙・肥満、糖尿病などとの関連もある。

膵臓がんは年々罹患率・死亡率とも増加傾向にある。とくに女性の罹患率は男性の数に近い。膵臓は胃の裏側の後腹膜にあり、発見が難しく、発症して見つかった時にはステージⅣが多い。また膵臓の周りは血管やリンパ管が多く早期に転移しやすく、根治が難しいがんである。

5年生存率もかなり低く、ほとんどの例では3年以内に死亡する。糖尿病と喫煙と関連がある。

前立腺がんは、ほとんどがステージⅡまでに発見されるので治癒率が大変高い。また進行が比較的遅いので再発しても5年生存率は98%と高い。しかし10年生存となるとやはり78%まで低下してしまう。

ほとんど(85%)がステージⅡ以下で見つかるため、手術治癒率が高い。5年生存率が高いが、この中には再発しながら5年を超える方が多く含まれ、5年死亡率が10%と同様に5年から10年でも死亡率は10%ある。乳房を4分割すると外側の下方に一番発症が多い。

子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの感染と関係があり、20代から増加して40代がピークになる。老年期に発見される頸がんは進行型が多い。以前はほとんどが扁平上皮癌であったが、最近では腺癌が急速に上昇している。

子宮体がんは50代に多く、原因はホルモン環境と考えられている。発生は閉経前後から直後に多い(子宮頸がん、子宮体がんともにⅠ期での発見が多い)。

卵巣腫瘍には良性・悪性・中間的な境界悪性があり、卵巣がんは40代から増加する。卵巣は子宮とは違い、腹腔内に存在するため、腹膜播種を起こしやすい。組織型分類は上皮性・胚細胞性・精索間質性があり、ほとんど(90%)が上皮性腫瘍である。

また組織としては漿液性・粘液性・類内膜・明細防があり、それぞれに異なった性格を持つ。

遺伝的要因(BRCA1・2遺伝子変異)は10%程。複数の要因から起こることが多く、排卵回数が多いほど卵巣がんリスクは高くなる。

食道がんは男性に多く、女性の5~6倍。喫煙と飲酒に関係する。食道がんは重複がんの割合が20%と高く、胃がんや咽頭・喉頭がんと重複しやすい。食道中部に多く、症状としては胸の違和感、飲食物のつかえ感、体重減少、咳、声のかすれなどで発症するが、検診で見つかるケースも多々ある。

扁平上皮癌と腺癌があるが90%以上が扁平上皮癌である。

胆道がんはやや男性の方が多いが、女性にも多いがんである。死亡率は膵臓がんのように高いがんで初期でも治り難い。胆のうがんと胆管がんに分かれる。

70代から発症が多くなり、ステージⅡ以上は5年生存率が低下する。症状としては黄疸・白色便・尿濃染・かゆみ・腹痛などがある。胆管は併走する脈管やリンパが多く、管も細いので直ぐに浸潤や転移、播種を起こす。

腎臓のがんは大きく分けて、腎細胞がんと腎盂など尿路がんに分かれる。症状がでることはまれで肉眼的血尿などありますが、現在では80%ぐらいが尿、画像検査で見つかります。腎細胞がんは腎臓の細胞から作られ、転移して発見されることも多々あります。

腎盂がんなど尿路がんは移行上皮という細胞からなり、膀胱など尿路に転移することも多い(30%)。

膀胱がんは90%以上が尿路上皮癌である。比較的早い時期から肉眼的血尿や膀胱刺激症状が現れるので、半分以上がステージⅠで見つかる。

60歳以上の男性に多く、男性の50%、女性の30%が喫煙に起因するともいわれている。

カリフラワー状の筋層非浸潤性と筋層浸潤性と転移性がある。

筋層非浸潤性に対しては経尿道的膀胱腫瘍切除術・BCG・膀胱内化学療法などがあります。

全がんを見ると罹患数は1985年以降、常に増加しているが、死亡数は1990年以降減少している。

罹患率の増加は環境や高齢化に影響していて、死亡数の減少は早期発見、早期治療など医学の進歩によるものである。

全がんで見ると2018年(予想)では罹患数は100万人を超えました。死亡数は逆に38万人程度と低下しています。

※罹患数=男性57.5万・女性43.8万 死亡数=男性22.3万・女性15.7万

・部位別罹患数の順位は、

男女計=➀大腸 ②胃 ③肺 ④乳房 ⑤前立腺

男 性=➀胃 ②大腸 ③肺 ④前立腺 ⑤肝臓

女 性=➀乳房 ②大腸 ③胃 ④肺 ⑤子宮

・部位別死亡数の順位は、

男女計=➀肺 ②大腸 ③胃 ④膵臓 ⑤肝臓

男 性=➀肺 ②胃 ③大腸 ④肝臓 ⑤膵臓

女 性=➀大腸 ②肺 ③膵臓 ④胃 ⑤乳房